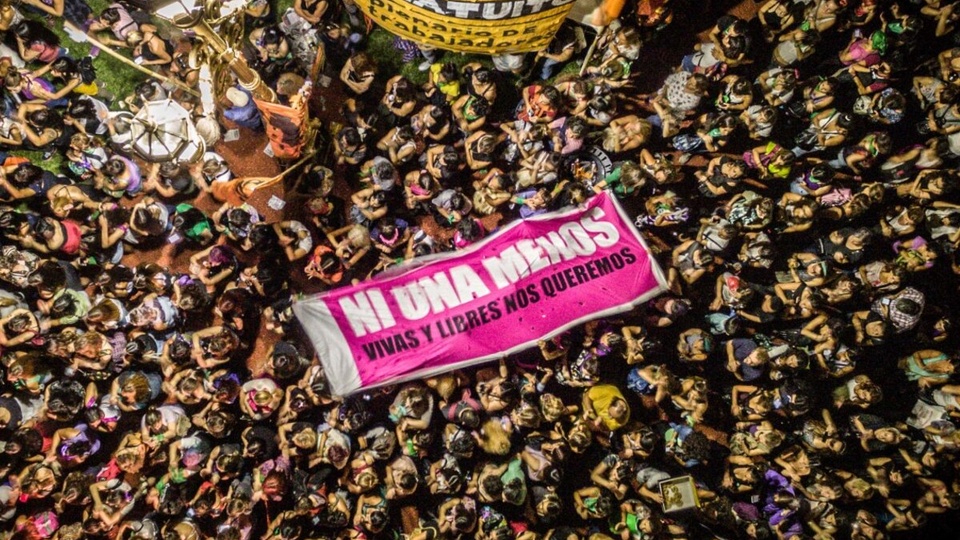

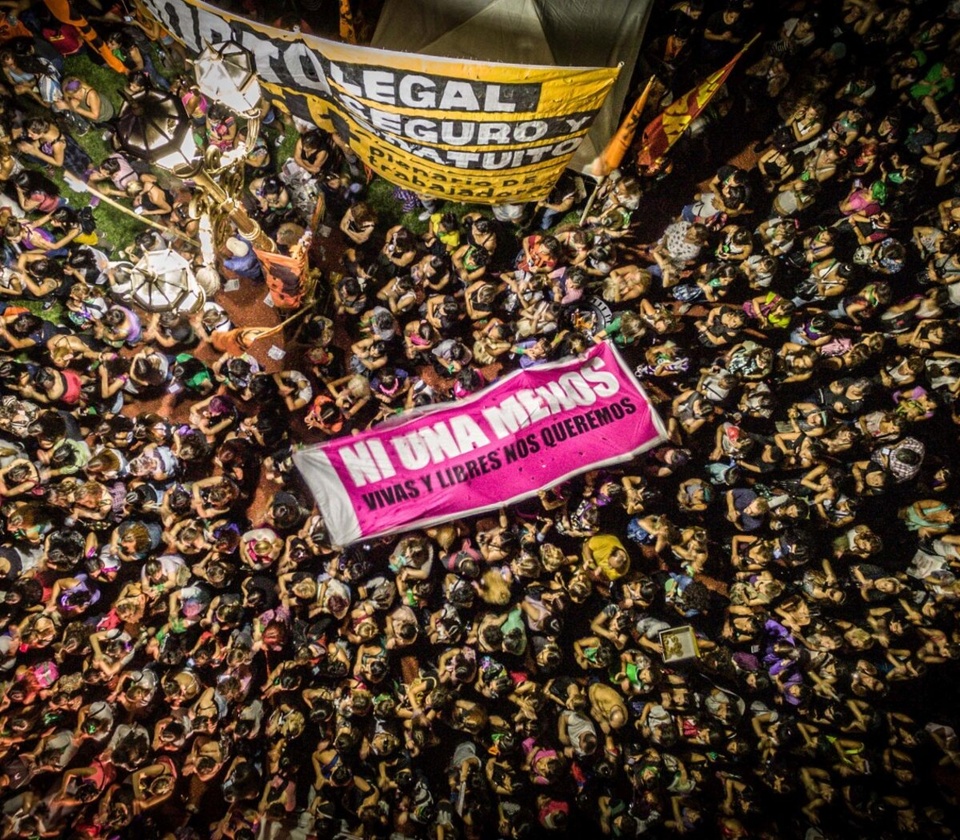

Ni Una Menos: el grito colectivo que hizo historia | Una mirada a diez años del movimiento que marcó un hito

Ni una menos es mucho más que una consigna, entre otras cosas, es un aleph que condensa un mundo de experiencias de violencias machistas, que irrumpió en la agenda pública con la fuerza de un río que crece, pero con un caudal que se fue construyendo a lo largo de los años, de las experiencias colectivas. Ni Una Menos puede ser también una forma de decir que alguien más está allí.

Una escena: en una oficina, una de las trabajadoras lleva una remera ilustrada con mujeres y consignas feministas. La trabajadora de limpieza, con contrato precario en una empresa tercerizada, le comenta: Ahí dice Ni una Menos. La mujer, más joven y migrante, se queda mirando, sin decir nada, pero un par de días después, ante la pregunta cotidiana de ¿cómo estás? relata una situación de violencia machista extrema, persecución, golpes, amenazas.

Ni Una Menos funciona también como una contraseña.

Los ríos que alimentaron la llamada marea verde tenían su historia, eso se sabe. Y todas las diatribas contra las feministas que “se pasaron tres pueblos” no pueden ignorar, ni modificar, algo que se comprueba cotidianamente: la irrupción del movimiento feminista y de las disidencias cambió capilarmente a la sociedad. Es eso lo que combate la reacción conservadora, con todo el poder a su alcance.

“Buen día, chicas y chico”, dice el guardavidas de una pileta municipal. El “chico” aludido, un señor mayor, acota “y chiques”. “No me acostumbro a eso”, es la respuesta del guardavidas, en relación al lenguaje inclusivo. Y sigue: “Mi mujer es docente y lo usa”. Esta conversación era impensable hace diez años en un espacio público.

Los cinco puntos de Ni Una Menos incluían la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral, que desde entonces estuvo bajo ataque de los sectores conservadores.

Es difícil ponderar esa revolución cultural capilarizada en un contexto de semejante retroceso en las políticas públicas, que incluso en su mejor momento de implementación fueron insuficientes.

La ley Micaela, la ESI, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, son atacadas y corren riesgo, justamente, porque fueron efectivas, formaron parte de un movimiento que las impulsó, y generaron, a su vez, profundos cambios, corrieron la barrera de lo admisible.

¿Cuánto cambió? Para la comunicadora Marcela Ojeda, responsable de unos de los tuis que encendió la mecha tras el femicidio de Chiara Paéz en Santa Fe, dice: “Cambió la percepción colectiva, popular y pública acerca de lo que son las violencias hacia las mujeres y disidencias. Poder dar vuelta el debate social, que el eje sean esas violencias y debatirlas en profundidad. Más allá de las intentonas de este gobierno dando de baja más de diez programas de asistencia y acompañamiento a víctimas de violencias, está la resistencia, está el acompañamiento de los movimientos de mujeres y los feminismos hacia las sobrevivientes, en cada barriada, en cada provincia, en cada lugar”. Ojeda pone el énfasis en el carácter federal de la oleada que vino a cambiar el mapa político porque se constituyó en un serio motorizador de cambios. Cabe recordar los paros internacionales de mujeres, la interseccional sindical, los siluetazos, todas las acciones que reforzaron la idea de que una persona que sufre violencia sexual no está sola.

“El fenómeno Ni Una Menos marcó en la sociedad argentina no un antes, sino un después. Fue un punto de inflexión que sintetizó, por un lado, el compromiso y la construcción histórica de un feminismo que luchó por visibilizar y convertir en leyes y obligaciones del Estado el acompañamiento y restitución de derechos violentados a las víctimas de la violencia machista y por otro la masividad de una sociedad en la calle diciendo basta de muertes por nuestra condición de mujeres. El movimiento social, político, humano que es Ni Una Menos interpela a la sociedad en su conjunto, a legisladorxs, funcionarixs públicos, funcionarios del poder judicial diciendo que ninguna muerte de mujeres por su condición de género es indiferente. Esa es la potencia y el cambio que sentó las bases desde el 3 de junio del 2015 hasta nuestros días: la violencia machista (entre otras violencias) no va a ser tolerada, ni impune”, dice Mariana Alonso, funcionaria de la Dirección de Prevención de las Violencias de la Municipalidad de Rosario, una ciudad que fue pionera en el país en políticas contra las violencias de género. Para ella, Ni una Menos sentó un diálogo social y cultural que recuerda y pone en escena los femicidios como expresión extrema de la violencia por razones de género, que ahora están en peligro por el retiro del Estado de las políticas públicas, porque ¿cuáles son las respuestas que puede darse ante una situación extrema? “Aún es más peligrosa la inversión que propone el Estado mileísta”.

Para la periodista y comunicadora Ingrid Beck, quien también estuvo en el punto cero del movimiento, no se puede discriminar el impacto individual y colectivo que tuvo Ni Una Menos porque caló muy hondo en la sensibilidad de la época. “Fue un triunfo imponer una narrativa propia que contara la violencia machista como el emergente de un problema de desigualdad estructural, que era algo que no estaba ni en los medios ni en la sociedad. Eso es un logro de ese grito colectivo, de ese movimiento que tomó las calles y del hecho de que hubiese estado liderado por comunicadoras, personas que venían del activismo y de la literatura o de la academia, pero sobre todo por comunicadoras, que pudimos darle ese sentido”.

“Lo que rescato de estos diez años es la posibilidad de tejer redes entre mujeres y personas de la diversidad. Son redes que no se rompen, y van a seguir estando. Ese es uno de los datos más importantes y la capacidad de escucha de lo que pasa en otros lugares del país. Conocer y hacerme amiga de activistas de toda la Argentina es algo que me dio Ni Una Menos y es una de las consecuencias de esa movilización que más agradezco y más me enorgullecen”.