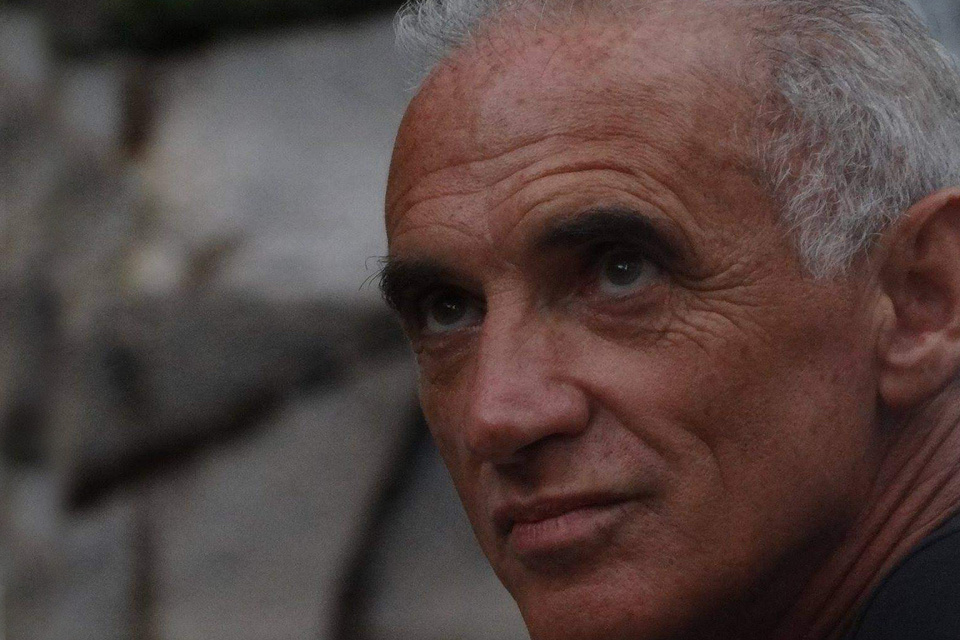

Un debate que vuelve y se cierra | El Dr. Carlos “Pecas” Soriano, bioeticista, analiza las falacias contra una Ley de eutanasia

“Lo reprimido siempre vuelve” dijo Freud y el tema de la eutanasia va y viene en el debate público porque es un tema no resuelto, que los sectores conservadores de la sociedad evaden con la técnica del avestruz. Esta semana volvió a aflorar –más bien se desbordó ya que el silencio es imposible: a todo el mundo lo roza el tema en algún momento— con una editorial del diario La Nación planteando que la sociedad tiene en este momento “problemas más urgentes”. Carlos “Pecas” Soriano es médico experto en Bioética en el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba y Magister en bioética por la Universidad Nacional de Córdoba, autor del libro “Morir con dignidad en Argentina: verdad o utopía”. En diálogo con Página/12 refuta las falacias argumentales anti-derechos que buscan siempre patear la pelota afuera de la cancha para que nunca haya un verdadero debate, científico y racional.

–Cuando se critica el impulso de una Ley de eutanasia desde posturas neoconservadoras se dice que esto sería parte de la tendencia del “falso progresismo” a “instalar nuevos derechos” que equivaldrían a eufemismos que priorizarían la “libertad individual” por sobre la “dignidad humana”. Y se niega que la mayoría de la sociedad demande una Ley de eutanasia.

–Diversas encuestas hechas por Zuban Córdoba & Asociados y otra Conice,? hablan de que más de 80 por ciento de la población está a favor de una Ley de eutanasia, aunque el tema nunca se ha tratado en el Congreso. La eutanasia no es un eufemismo: es una necesidad real muy concreta, como fue el caso resonante de la antropóloga Adriana Stagnaro que lo reclamó de manera atronadora ante el avance tortuoso en su cuerpo del la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que la tenía postrada en un sufrimiento constante, ahogándose con su propia saliva. Una cosa es hablar de un paciente con ELA y otra muy distinta, padecerlo. Lo mismo vale para muchas otras enfermedades. No será urgente para los sectores que se oponen a la eutanasia, pero eso lo que demuestra es una falta de empatía total con quienes sufren un calvario día a día. ¿No era urgente para Adriana Stagnaro? ¿Para Alfonso Oliva? ¿Y para tantos otros todos los días?

–Argumentos similares se esgrimían contra la Ley de divorcio y la Ley de Aborto Seguro. ¿Qué sentido tiene posponer un debate que tarde o temprano se va a dar porque no hay forma de pararlo?

–Con ese criterio, en el 2012 no tendríamos que haber debatido la Ley 26742 –sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado– que permite a los pacientes –o si estos estuviesen en coma, a los familiares– solicitar el retiro de todo el soporte vital, inclusive aquellos tratamientos de hidratación y alimentación artificiales, en el contexto de una enfermedad irreversible, incurable y/ o en estadío terminal. En Argentina siempre seguirán habiendo debates urgentes como el hambre, la falta de inclusión, el derecho a una vivienda digna y agua potable. Pero eso no invalida que se deba tratar un tema largamente reclamado por la sociedad.

–Otra descalificación a quienes plantean una Ley de eutanasia es que esos médicos harían una especie de “culto a la muerte”.

—Decenas de profesionales como Marcos Breuer, Ignacio Maglio, Mario Sebastiani, Diego Fonti, Erika Klappenbach y tantos otros, trabajamos toda la vida para salvar la de nuestros semejantes. En mi caso son 48 años dedicados a los demás, tratando e intentando por todos los medios –humana y científicamente posibles– de salvar vidas. Sin embargo, hay momentos en los que no hay más nada que tratar, pero todavía queda mucho por hacer. Pero jamás hacer sufrir innecesariamente a un paciente. Ya lo decía Daniel Callahan, un gran bioeticista estadounidense: uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. Por lo tanto, decir que rendimos culto a la muerte es un insulto para toda una vida puesta al servicio de los demás. Renacemos con cada paciente que podemos salvar y un poquito de nuestra vida se va cuando ya no podemos tratar una enfermedad mortal.

–El caso de Adriana Stagnaro fue emblemático y tuvo mucha repercusión.

–Fui médico personal de ella a la distancia. Prácticamente hablábamos –en una suerte de contención amorosa– al menos tres veces a la semana durante dos años. Su sufrimiento moral y físico era tan extremo que llegó a comparar lo suyo con un Auschwitz personal: se lo dijo a Página/12 en una entrevista. Ella era asistida diariamente por 3 a 5 personas, apenas podía comer y se atragantaba en forma permanente. Adriana consultó y pagó a cinco médicos paliativistas y ninguno quiso hacerle una sedación palitativa, a pesar de que un par de ellos se lo había prometido en forma verbal. Su vida terminó en forma fortuita, estando de vacaciones en las Sierras de Córdoba: sufrió una broncoaspiración por comida y un médico paliativista y yo decidimos que no tenía sentido internarla. Además de conocer el caso, leímos detalladamente su voluntad anticipada de no tener ningún tratamiento invasivo. Por lo tanto se decidió hacer una sedación paliativa para evitar el sufrimiento que le aquejaba en forma irreversible. Falleció a las pocas horas. El deterioro de su cuerpo era tal, que estaba irreconocible. Yo la había visto en Buenos Aires poco antes, cuando fui a exponer sobre la necesidad de una Ley de Eutanasia al Congreso de la Nación, y ella también habló de manera conmovedora. Lo que ella sufrió es representativo de miles y miles de personas por año en Argentina. ¡Estos casos no son meros eufemismos! Es gente desesperada que tiene una necesidad de poder acceder a la muerte digna y en algunos casos, a la eutanasia.

–Hay debate sobre lo que algunos llaman una “eutanasia activa” que se aplicaría cuando una práctica médica termina con la vida de un paciente. Mientras que la “pasiva” ocurriría cuando se evitan los tratamientos que podrían prolongarle la vida. ¿Este es un falso dilema?

–Aquí tenemos un error conceptual grosero: en el mundo ya no se habla más de eutanasia activa o pasiva. El término eutanasia es expresado para la primera opción: una acción concreta para terminar con la vida. Y la mal llamada “eutanasia pasiva”, no solo evita tratamientos que podrían prolongarle la vida, sino que en situaciones de enfermedad irreversible, incurable o terminal, se pueden retirar todos los tratamientos de soporte vital (Art 2 de la Ley 26742 y artículos 59 y 60 del nuevo Código Civil argentino. Esto último significa que por expreso pedido del paciente y / o familiares –en el caso de que el paciente estuviera en coma— inclusive un “allegado” (sic) puede tomar la decisión del retiro del soporte vital (acto transitivo) (Art. 59 Código Civil). Es decir que la mal llamada “eutanasia pasiva” ya está reglamentada en Argentina y no es eutanasia: es la llamada mal llamada Ley de muerte digna y es del 2012. Digo “mal llamada” porque es simplemente una modificatoria de la Ley 26529 sancionada en 2009 (Ley nacional de Derechos de los pacientes).

–Uno de los argumentos usados contra una posible ley de eutanasia dice que es preferible reforzar el acceso a los llamados cuidados paliativos”.

–Hay mucha bibliografía que plantea que no se deben contraponer los cuidados paliativos a la eutanasia, o pensar que son la única salida posible y legal. Lo han afirmado autores como Marcos Breuer en su libro “Eutanasia y Autonomía”. No se trata de cuidados paliativos versus eutanasia. Se trata de cuidados paliativos más eutanasia, si aquellos no funcionaran y si se reunieran todos los requisitos –que son muchos y seguros— y que están previstos en los distintos proyectos de Ley de eutanasia. Un claro ejemplo es que para poder acceder a la eutanasia, el paciente sí o sí tiene que haber tenido acceso a los cuidados paliativos necesarios y fundamentales. De otra forma no se autoriza ninguna eutanasia (esto lo plantea el proyecto llamado “Ley Alfonso” de la diputada Estévez presentado en 2021). El paciente también debe tener acceso a un equipo de salud mental que se asegure de que no sea una depresión pasajera que no pueda ser tratada con psicoanálisis y / o por drogas.

–Entre las herramientas retóricas contra una ley de eutanasia están los planteos de falsas dicotomías para descalificar.

–Sí: se ha llegado a plantear que un paciente –Ley de eutanasia mediante– podría demandar por prescripción médica, el derecho a comprar una sustancia venenosa que termine con su vida, o el derecho a pedir prestada un arma para ello. Es increíble que alguien pueda argumentar eso. ¿En cuál proyecto se contempla esto? Los proyectos de ley existentes son jurídica y éticamente muy seguros y no contemplan tal situación.

–Entre los falsos miedos que se intenta instalar –seguramente por mero prejuicio y desconocimiento— está el de que se podría llegar a aplicar la eutanasia sin el consentimiento del paciente. También se habla de que familiares con intereses económicos espurios podrían decidir una eutanasia para otro, en beneficio propio. Falacias similares se decían sobre la donación de órganos.

–Esto supondría que alguien con una pistola en la cabeza, le haría firmar una solicitud de eutanasia a un familiar o a un conviviente, para que diga que quiere morir. Falso. Totalmente falso, ya que si se diera el caso, el paciente tiene que pasar por tantos filtros, que sería imposible. Podríamos argüir entonces que no se tendrían que hacer más donaciones de órganos entre familiares, porque el donante puede haber estado coaccionado a hacerlo. No he escuchado ese argumento para rechazar los trasplantes de órganos entre familiares. Este argumento es una suposición sin base científica ni jurídica.

–Es evidente que el tabú de la muerte suspende y embarra este debate.

–Hace falta un debate serio en el país. Y con todos los actores. Ya lo decía Adela Cortina: “una convicción moral puede más que mil leyes”. Y de acuerdo a lo que mayoritariamente opina la población, el debate es urgente y necesario. Es lo que en bioética llamamos “una necesidad oculta”: no sabemos que la necesitamos hasta que la padecemos. Todos nos vamos a morir. El tema de debate es cómo morir. Si con un sufrimiento insoportable lleno de tubos y lejos de familiares sin poder ejercer nuestra dignidad, o pudiendo hacer uso de la tan mentada –y pocas veces practicada– autonomía de la voluntad. Por eso cuando hablamos de debate serio, es con la participación ciudadana y todos los actores que hemos dedicado nuestra vida a lo que Callahan nos indicaba como una finalidad ineludible de la medicina: “evitar el sufrimiento y velar por una muerte en paz”. ¿Seremos capaces de enfrentarlo y no esconder la cabeza bajo tierra?